-Keep Rolling the Earth-Burg Namedy Kunst im Park

2005

われわれは、危機に瀕した惑星に生きている。わたしは、この作品を通して、この惑星(地球)の人々へメッセージを送る。

―「Keep rolling the earth !」― 「地球を回しつづけよう!」

わたしの作品は、鑑賞者が手で回す為に設置された、自転車の車輪五個から成り立っている。ここにおいて車輪は地球を象徴している。鑑賞者が一個の車輪を回転させると、車輪軸に取り付けてある小型のダイナモが働き、LEDが点灯する。それぞれの車輪のひとつひとつが回転している間、それに対応したLEDが点灯し、特定の言葉が明るく示される。たとえば、「KILLING−(殺人)」「ERR―(あやまち)」など。つまり、これらは地球上のどこかで、たった今行われているであろう行為なのである。

車輪が次々に全部回転されると、すなわち、比喩的に言い換えれば ――人々がお互いに助け合い協力し合えて ―― はじめて、LEDが次のメッセージを示す:「Keep rolling the earth !」― 「地球を回しつづけよう!」

![]()

夏池 篤

立体

1980 愛知県立芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了

1985 第17回現代日本美術展[東京都美術館]

1985〜07個展[ギャラリー山口・なびす画廊・ときわ画廊・秋野不矩美術館等]

1989〜93・95 A-Value展[静岡県立美術館]

1994 遍在する波動展[マニラメトロポリタン美術館]

1995 '95C.A.F展 [埼玉近代美術館]

1999 芝山野外アート展'99[芝山・千葉]

2004 日本タイ彫刻シンポジウム in Chiang Mai

2005 BURG NAMEDY KUNST IM PARK[Germany]

2007 静岡アートドキュメント2007[静岡青葉公園]

-発光石- 拡張する彫刻展 GalleryCave

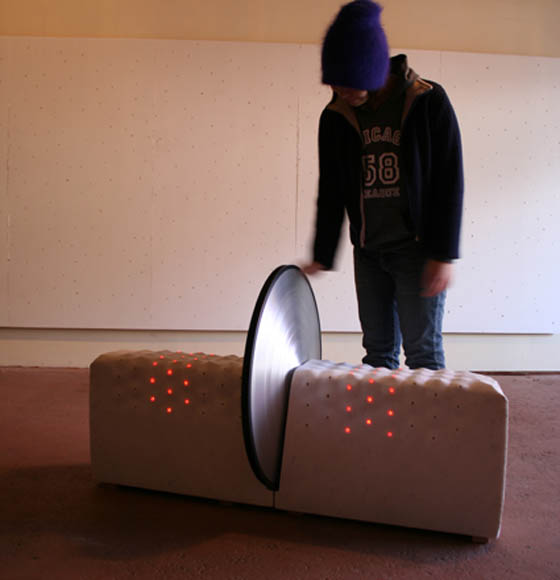

中央に取り付けられた円盤を回すと、発電によりLEDが発光し大理石の内部を駆け抜ける。円盤を回すその強さにより光り方が微妙に変わる。円盤を回した人で1度しか回さなかった人はいない。最初はゆっくり回すが、やがてどんどん強く回しはじめる。そうして回している本人も作品の一部となっていくのである。

作品の上面にある凹凸は、太古の昔に珊瑚が結晶してできた大理石の中に潜む生命感を象徴している。LEDの発光は、それをより顕在化したものであり、現代的な光と大理石の静謐な存在は現在と過去の共存関係のひとつの提案でもある。

-線香をたてろ!-Japan Thailand Sculpture Symposium in Chiang Mai

作品はタイのチェンマイ大学で開催された「日本タイ彫刻シンポジウムin ChiangMai」において制作したものである。 シンポジウムという形式を採ったため、現地での公開制作が中心となり、作品が異文化の中でも理解されるよう、タイと日本における共通のテーマを考えた。

タイが敬虔な仏教国であることは、周知の事実である。そしてまた日本でも仏教は最も広く一般に浸透した宗教である。この状況を踏まえ、仏教をテーマとし、その象徴として線香を立てるという行為を作品化した。道具立てとして、線香(先端に発光ダイオード(LED)を取り付けたスティック)と、電極を埋め込んだ線香台、そして掛け軸風のLEDによるメッセージボードを設置、それに鑑賞者が関わることで作品は成立するメッセージボードには、“PUT A CANDLE" "BREAK SILENCE" と表示した。(当初"CANDLE"は"INSENCE STICK"と表示する予定であったが、チェンマイ大学のスタッフに相談した結果、一般的にわかりやすい単語に変更した。)これは、鑑賞者にLEDの線香を立てることを促すと同時に、音声を発することを要求したものである。線香台には音声センサーが設置され、それに繋がる部分に立てられた線香は、音声に反応して"PEACE"という文字の形に点滅する。これは、紛争、搾取、差別など平和を脅かす様々な問題を抱える社会に対して、沈黙していないで言葉を発していこうというメッセージでもある。

-対局≪王のように考え、奴隷のように働く≫-静岡アートドキュメント2008

碁は古くは戦国武将により戦略シミュレーションをかねたゲームとして行なわれた。今回は碁の戦略的思考に加え、大きな石を使用することでその移動に伴う肉体的苦痛を味わい、戦場において前線で戦う歩兵の大変さを身を持って感じる作品である。題名は彫刻家ブランクーシの言葉からの引用で、彫刻家が誰に拘束されることなく崇高に作品を考えると同時に、そのアイデアに従って奴隷のように身を粉にして制作に励むことをもじったものである。都会の公園での作品展示であったため、通りすがる人たちと作品を通してどのように関わるかをテーマとした作品である。